Blé : comment expliquer les teneurs en protéines basses de la moisson 2025 ?

En Poitou-Charentes, les moissons de céréales sont quasi terminées. Les rendements sont plutôt bons au global, parfois très bons. Côté qualité, les poids spécifiques sont très hauts, mais la protéine fait défaut avec une moyenne régulièrement inférieure à 11 %. Quelques éléments d’analyse pour expliquer ces résultats.

Les teneurs en protéines sont globalement faibles et cela s’explique en partie par la stratégie de fertilisation azotée mise en œuvre.

Il y a d’abord un effet dose : toutes les parcelles qui n’ont pas été fertilisées à la hauteur du potentiel finalement atteint présentent un effet dilution de l’azote marqué. D’autre part, on note un effet fractionnement : les doses apportées en fin de montaison sont parfois insuffisantes pour la double optimisation rendement et protéine. Enfin, les apports de fin montaison ont pu être pénalisés par le sec pour certains secteurs. Nous y revenons à travers trois questions.

Est-ce que les ressources azotées ont été ajustées aux bons potentiels ?

Lorsque les rendements sont bons à très bons, il convient de vérifier l’adéquation avec la dose d’azote apportée. Lorsque la dose apportée était cohérente avec le rendement, la protéine est correcte. Mais, dans bon nombre de situations, la fertilisation a été trop juste, notamment au dernier apport, au regard du potentiel, avec en conséquence des teneurs en protéines basses.

Hormis les secteurs très affectés par la sécheresse à partir de début mai (nord Charente, Vienne, nord Deux-Sèvres), le rendement des céréales est largement supérieur à celui programmé a priori, d’autant plus que le rendement moyen des cinq dernières années est érodé du fait des rendements plus faibles en 2022, 2019 et 2024. Le rendement 2025 est aussi souvent supérieur à celui espéré en sortie d’hiver pour les parcelles ayant souffert d’excès d’eau hivernal. La dose totale d’azote calculée a posteriori est clairement inférieure aux besoins finaux et a pu être limitante en l’absence de re-ajustement sur la fin montaison avec des outils de pilotage de l’azote.

En tendance, le nombre d’épis est bon à correct, en lien avec des semis plutôt réalisés sur la première période de novembre ou quelques secteurs en sols superficiels ayant davantage souffert de déficit hydrique début à mi-avril. Ce nombre d’épis a été largement compensé par la fertilité des épis avec un nombre de grains élevé. Les parcelles plus hydromorphes ou noyées cet hiver ont un nombre d’épis plus limité mais là aussi avec une belle compensation par la fertilité épis.

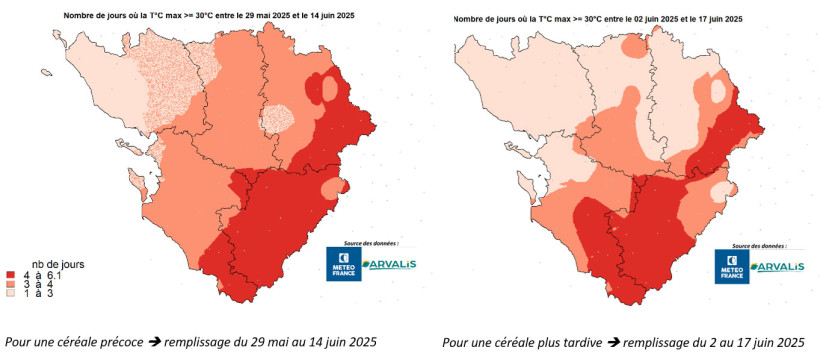

L’épisode caniculaire de mi- à fin juin n’affecte peu ou pas le rendement des céréales dont la maturité physiologique est atteinte ou quasi atteinte. Il accentue, en revanche, la dessiccation et les récoltes débutent très tôt dans la région. En effet, les conditions échaudantes (Tmax > 30°C) à partir du 10 juin sont arrivées globalement sur la fin du remplissage des grains, avec un moindre impact. Les orges en premier lieu et les blés précoces ont ainsi largement esquivé ce coup de chaud et les blés de novembre. En revanche, les parcelles très tardives ont davantage subi des pénalités sur le poids des grains : c’est le cas par exemple des semis tardifs avec des variétés demi-précoces ou des semis d’orges de printemps à partir de début février en culture sèche.

Est-ce que la météo a toujours été favorable à une bonne assimilation de l’azote ?

Côté météo, elle a été parfois défavorable à une bonne assimilation de l’azote sur certains secteurs… avec des raisons diverses.

Des pluies orageuses inégalement réparties au printemps

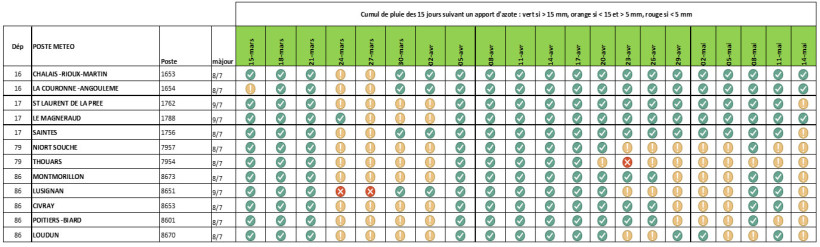

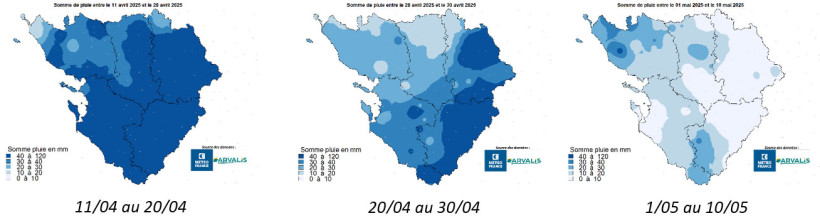

Malgré les faibles précipitations du printemps, les apports azotés courant montaison ont pu bénéficier, dans la grande majorité des cas, de pluies suffisantes pour leur bonne assimilation dans les 15 jours suivants. Mais, comme souvent dans la région, le défaut de pluie a surtout retardé l’assimilation des apports de mars, en particulier ceux de la dernière décade cette année. Globalement, les apports dits « épi 1 cm » ont été réalisés du 10 au 20 mars, où les conditions de valorisation de l’azote étaient bonnes. Ce sont les épisodes pluvieux autour du 20 avril et du 10 mai qui ont été déterminants pour assurer la bonne valorisation des derniers apports azotés (tableau 1). Certains secteurs (surtout en Vienne) ont pu être pénalisés par le sec fin avril.

Les apports de fin montaison ont pu être pénalisés par le sec pour certains secteurs (comme en Vienne) avec le retour des pluies tardives en mai.

Le début du mois de mai a été particulièrement sec sur une partie du territoire.

Les faibles pluies du printemps ont surtout pénalisé le potentiel de rendement dans les sols les plus superficiels, avec un déficit hydrique installé dès la mi-montaison. Les conséquences de ce déficit ont été fort heureusement atténuées par l’absence d’excès thermique jusqu’à la fin mai.

Un excès d’eau hivernal préjudiciable dans les limons hydromorphes

Dans les sols les plus sensibles, les rendements sont une nouvelle fois pénalisés par une mauvaise implantation et surtout par les pluies excédentaires du mois de janvier qui ont fortement impacté le tallage et l’enracinement. Dans ces parcelles, la protéine se révèle souvent correcte mais plus en raison de l’absence de dilution par le rendement.

Certaines parcelles hydromorphes peuvent toutefois contre performer sur les 2 tableaux « rendement/protéine » :

- l’enracinement limité des cultures a réduit leur capacité à explorer les ressources en minéraux du sol,

- lorsque la dose d’azote prévue à fin montaison a été fortement réduite voire supprimée,

- et/ou lorsque le dernier apport n’a pas été bien valorisé faute de pluie suffisante,

- en cas de problème sanitaire – notamment le piétin échaudage.

Les sols sains en revanche ne sont pas ou peu affectés par ces conditions hivernales qui ont impacté l’enracinement des cultures et l’accès plus limité aux ressources azotées du sol.

Est-ce que les conditions en fin de cycle expliquent les faibles teneurs en protéines ?

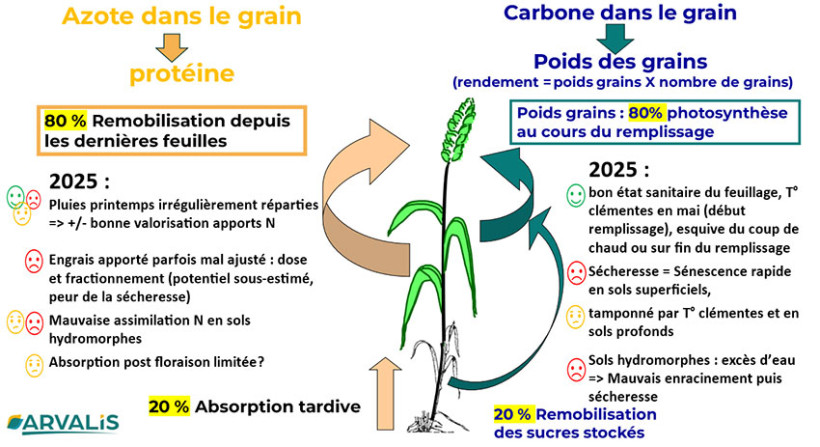

La sécheresse, comme les fortes températures de fin de cycle, ont pu pénaliser les rendements mais n’expliquent pas les faibles teneurs en protéines. En effet, le stockage de l’azote dans les grains provient majoritairement de la remobilisation de l’azote accumulé dans les dernières feuilles (80 %). L’azote absorbé par la plante jusqu’à la floraison est fortement corrélé à l’azote stocké dans les grains. Dans nos essais (où la valorisation des apports azotés est bonne à assez bonne), la quantité d’azote absorbé à floraison est bonne à élevée.

Cette année, le volant d’absorption tardive a pu être potentiellement réduit sous l’effet du sec, en particulier dans les secteurs les moins arrosés en mai–juin. Toutefois, ce poste de ressources ne pèse que pour 20 % dans l’élaboration du stock d’azote du grain. C’est surtout la capacité à stocker de l’azote dans les dernières feuilles qui compte. Les mesures effectuées à la récolte et les analyses à venir (rapport paille/grains) pourront préciser ce point.

Quant au carbone, stocké sous forme d’amidon dans le grain, il provient à 80 % de l’activité de photosynthèse au cours du remplissage. Le maintien de surface verte le plus longtemps possible après la floraison est donc essentiel pour assurer un bon remplissage des grains. Parmi les facteurs favorables cette année, on peut noter la discrétion des maladies foliaires. Le principal facteur pénalisant est la sécheresse installée depuis la mi-mai et la forte demande climatique (P-ETP très déficitaires) surtout pour les céréales plus tardives. On observe cette année, en tendance, une prime à la précocité sur le rendement (espèce et variétés) et un lien avec la pluviométrie globale printanière (certains secteurs plus pénalisés par manque d’eau à partir de début mai). Les céréales ont en grande partie esquivé l’échaudage thermique de juin (carte 2).

Peu de différences selon les périodes de remplissage car la période la plus échaudante (du 18 au 21 juin) est intervenue alors que le remplissage des grains était terminé dans le secteur. En revanche, l’impact est à nuancer selon l’état du niveau de stress hydrique de la parcelle.

Figure 1 : Élaboration de la teneur en protéine et remplissage des grains durant la campagne 2025

Réagissez !

Merci de vous connecter pour commenter cet article.